Forse le “Case di Cassiodoro”, a Squillace, non sono un’invenzione locale. Uno studio del professore Fabio Troncarelli, dell’Università della Tuscia di Viterbo, ipotizza che potrebbero indicare il sepolcro del grande umanista, statista ed asceta cristiano Flavio Magno Aurelio Cassiodoro. Lo studio, apparso sulla rivista “Litterae caelestes”, è dedicato ad un pittore del tutto sconosciuto, attivo a Vivarium nel VI secolo come miniatore revisore di testi, Eusebio di San Pietro in Armentario (Ravenna). Troncarelli rileva, anche sulla base di foto eseguite a raggi ultravioletti ed in parallelo con l’epigrafe esistente a Squillace, che in margine a una “Cronaca”, che arriva fino al 592, Eusebio ha scritto, in caratteri piccolissimi, accanto all’anno 577, la frase riferita a Cassiodoro che fece costruire un monumento sepolcrale per sé, mentre era ancora vivo: il santo Cassiodoro Senatore volle avere un sepolcro

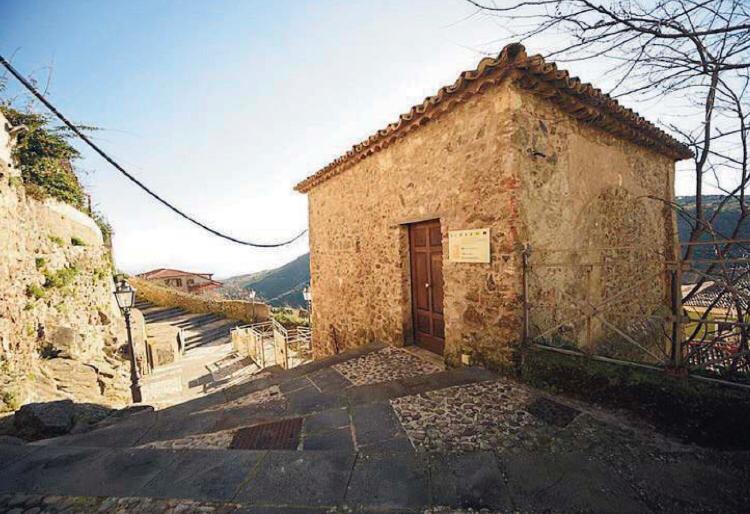

. L’affermazione di Eusebio è senza precedenti e riveste un particolare interesse per gli abitanti di Squillace perché il sepolcro di Cassiodoro viene chiamato alla latina “aedes”, una parola che vuol dire sia tomba, sia casa: la traduzione si può rendere anche come “sepolcro di Cassiodoro”.

Se ciò fosse vero verrebbe confermata, secondo lo stesso parere di Troncarelli, l’intuizione dello studioso squillacese Lorenzo Viscido, il quale pensava che quella che ancora oggi viene chiamata “casa di Cassiodoro” potesse essere ciò che resta del monastero del “mons castellum” cassiodoriano, costruito a Squillace. La presidente dell’Istituto di studi su Cassiodoro, archeologa Chiara Raimondo, e il presidente onorario Guido Rhodio esprimono vivo interesse per questa importante notizia culturale, assicurando ogni possibile collaborazione dell’istituto per l’approfondimento della ricerca. «Queste suggestive ipotesi sulla localizzazione del sepolcro o casa di Cassiodoro, vista la natura delle fonti entrambe indirette dal punto di vista archeologico-topografico – puntualizza la Raimondo – per essere sostanziate necessitano di approfonditi riscontri archeologici, allo stato attuale della ricerca del tutto assenti.

Si preannuncia, quindi, un grande fervore di ricerche a tutto campo per i “luoghi di Cassiodoro” che l’istituto intende promuovere attraverso la propria attività scientifica».

Salvatore Taverniti (Gazzetta del Sud, 13 maggio 2021)